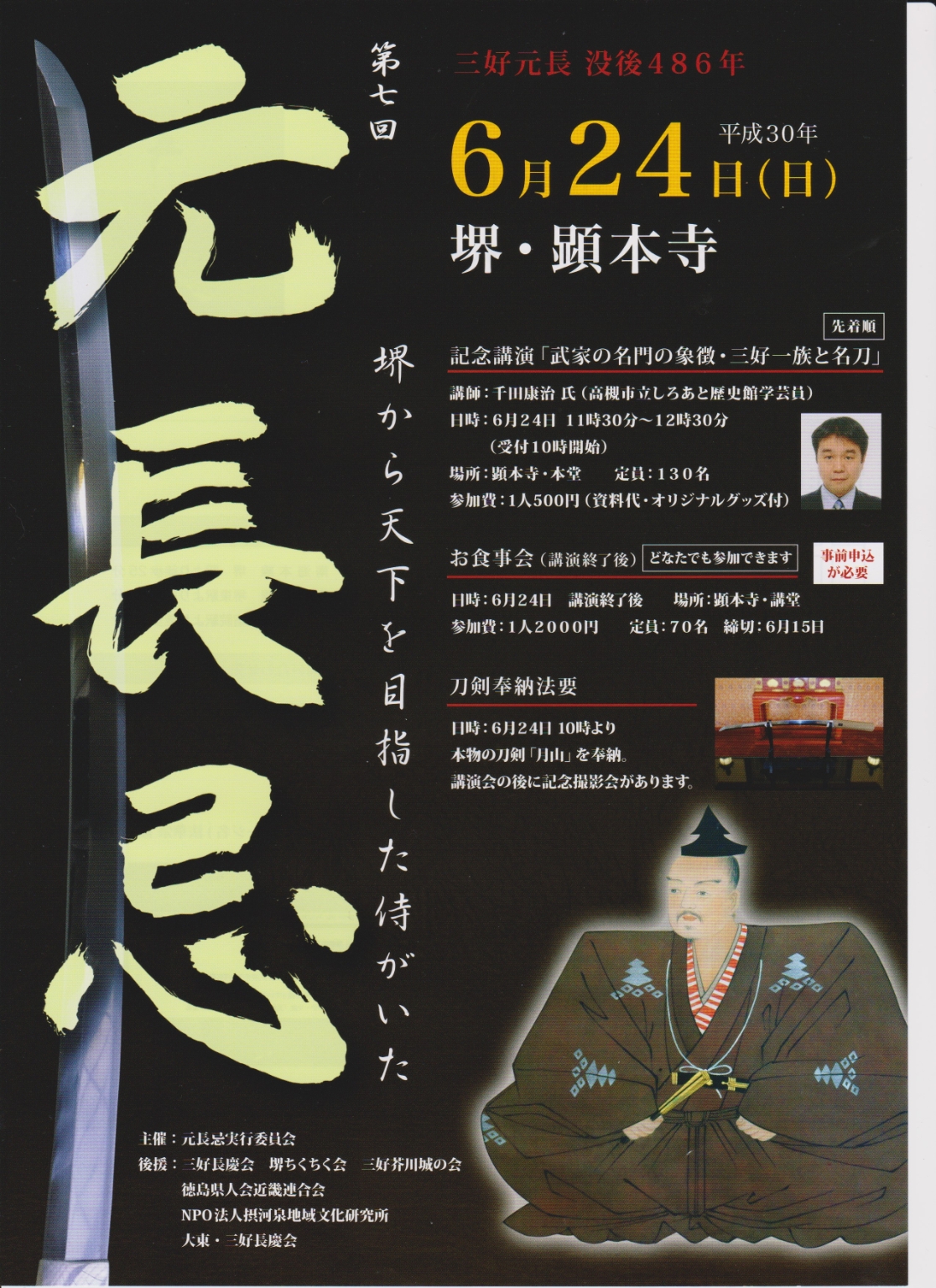

第7回元長忌を奉修致しました

午前10時より三好元長公の487回忌追善法要と脇差「銘 月山」の奉納法要を行い、またその中で去る6月18日に発生した大阪北部地震の犠牲者追弔供養も合わせて行いました。

そして11時30分より千田康治先生の「武家の名門の象徴・三好一族と名刀」と題した記念講演がありました。

講演の中では、刀が武家のステータスや格を示す大事なものであると同時に、三好一族が所持していた刀は後に織田信長や豊臣秀吉、徳川家康などの権力者に伝わっていく貴重な物が多くあるとのお話があり、改めて三好一族の力やその文化的造詣の深さを知る事が出来ました。

そう言えば茶道具なども三好一族は多くの名品を所持していましたので、さしずめ刀剣・茶道具の名品コレクターと言った所でしょうか。

また刀剣に纏わる事柄が語源の「折紙つき」についても、本阿弥家が発行した本物の折紙をご持参し見せていただきました。

現物を見るのはいつでもワクワクしますね!

講演会終了後は「銘 月山」の記念撮影会を行い、多くの参加者の方が、マイカメラやマイ携帯で写真を撮影されていました。

そして元長忌の締め括りは顕本寺講堂に場所を移した食事会。

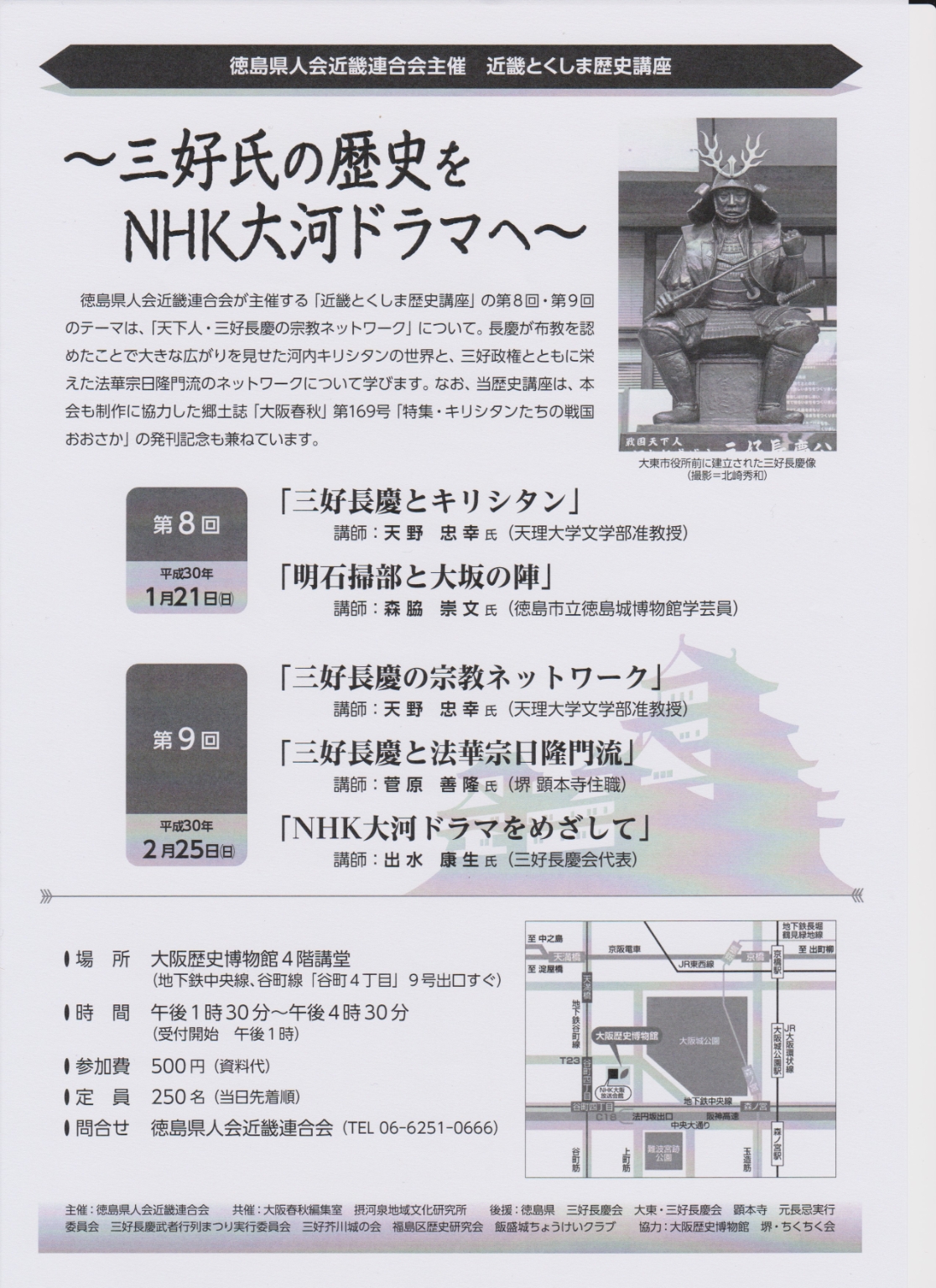

講演に関する話や、三好一族に関する話で盛り上がり、最後は徳島・三好長慶会代表の出水康生先生から、三好長慶NHK大河ドラマ誘致推進協議会設立の報告と、これからの更なる活動の活性化についての挨拶がありました。

この推進協議会設立はテレビや新聞、ネットニュースなどにも取り上げられたようですね。

これからの活動が楽しみであると同時に、大事な局面になってきますね。

それぞれに力を出しあって、良い誘致活動が出来ればと思いました。

今回の元長忌ご参加の皆様、また受付などでお手伝いいただいた堺ちくちく会の皆様(いつも大変お世話になりありがとうございます)、その他ご協力いただいた多くの皆様に感謝申し上げます。

また来年、第8回元長忌もどうぞよろしくお願い致します!(今から来年のアイディアを練ります)合掌